《论语》终篇末句赏析

来源:蒼河書院 作者:蒼河書院 发布时间:2017-05-22

摘要:法眼容情 《论语》终篇末句赏析马永平 孔子作为伟大的启蒙思想家,在等级森严的专制时代,将人格自由发挥得生动淋漓,《论语》因而成为一部自由言论集,其终篇末句中包含的知命、知礼、知言“三知”理念,不仅是圣学之始,而且是践行儒道、“转识成智”的最为

|

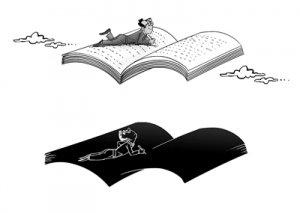

法眼容情 《论语》终篇末句赏析马永平 孔子作为伟大的启蒙思想家,在等级森严的专制时代,将人格自由发挥得生动淋漓,《论语》因而成为一部自由言论集,其终篇末句中包含的知命、知礼、知言“三知”理念,不仅是圣学之始,而且是践行儒道、“转识成智”的最为有效的方法。—————————————————————————《论语》全书一万五千九百多字,通过记录孔子的言行,真实地反映了这位先圣在仁政德治和人格修养方面的独到见解,是数千年来国人涵养、陶冶民族精神的重要宝藏。《论语》的语言直白、生动,而又不失风趣幽默。宋代理学家程颐说过,“读《论语》,有读了全然无事者;有读了后其中得一两句喜者;有读了后知好之者;有读了后直有不知手之舞之足之蹈之者。”朱熹讲到更妙,“理会了《论语》,便是孔子”,“盖《论语》中言语,真能穷究极其纤悉,无不透彻,如从孔子肚里穿过,孔子肝肺尽知了,岂不是孔子。”初读《论语》,会发现一些常见的格言警句、成语典故尽出其中;再读会对孔老夫子肃然起敬,明白对他的批判调侃尽是轻浮之举;三读会不忍释卷,产生到他身边做弟子的冲动;反复读来则是满纸兰若,齿颊留香,回味无穷。笔者读书习惯从首章末句下手,一册新书到手,也是先看前言后记,了解全书概貌后再去深读。“学而时习之,不亦说乐;有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这是《论语》开篇《学而》的第一句,多数人耳熟能详,但终篇《尧曰》的末了一句却不为人们常提及。《论语》全书的最后一句话是,“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”后世习惯将之总称为“三知”,经过历代学者的注解提炼,已成为儒家学说中非常重要的一个概念。 “三知”本义举要“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也,不知言,无以知人也。”通说阐释为,“不知道命运,就不能够做君子;不懂得礼,就不能够立身;不识别言语,就不能够识别人。”“三知”之首,知命方能为君子。孔安国注:“命,谓穷达之分也。”皇疏:“命,谓穷通夭寿也。人生而有命,受之由天,故不可不知也。若不知而强求,则不成为君子之德。”《四书解义》认为,“盖人之有生,吉凶祸福皆有定命。必知命而信之,尽人事以听天,乃能为君子。若不知命,则不顾义理,而见害必避,见利必趋,徒口其守,而陷于小人之归矣,何以为君子。此命之不可不知也。”孔子对天命的体认历程大体为:知命—畏命—立命—不忧不惧。由认识自己,知穷达夭寿,到顺应天道,服从规矩,再到为天地立心,为生民立命,最终看淡生死,乐天知命,体现出的是对生命价值的终级关怀。 “三知”其次,知礼方能在社会关系中准确定位。《礼记·礼器》有言,“礼也者,犹体也。体不备,君子谓之不成人。”《四书解义》认为,“至于礼者,可以消非僻之心,振惰慢之气,知之则性坚定,威仪检摄而有以自立。若不知礼,则耳目手足惶惑失措,无以持身而自立矣,此礼之不可不知也。”孔子毕业追求克已复礼,要求人们做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”(《论语?颜渊》)礼既可塑造品格,不使人散漫,又是规则和规律,只有服从礼的拘束,才可以达到修身与处世的统一。人不知礼,不按照礼的指示去处理社会关系,就无法端正自我,适应社会,进而会逐渐丧失在社会立足的资格。“三知”之末,知言方能识人之邪正。孟子说,“人之有言,皆本于心。”“知言者,尽心知性,于凡天下之言,无不有以究极其理,而识其是非得失之所以然也。”(《孟子?尽心上》)《四书解义》认为,“至于人之邪正,已之取舍系焉,不可不知,而其要在知言。盖人心之动,因言以宣,即其言语之当否,可以知其心术之邪正。若不知言,则邪正何由而辨,无以知人而定取舍也,此言之不可不知也。”君子之言,言而有信,如二程所述,“言有物而行有恒”,亦如扬子所论,“幽必有验乎明,远必有验乎近,大必验乎小,微必有验乎著。”而小人之言,淫辞妄言,巧言令色,言不由衷。孔子“立言”所力求实现的效果是慎言慎行,“讷于言而敏于行”,“听其言而观其行”,将言行一致设定为做人的基本底线。 “三知”关系探微《论语》是一本谈话录,通过大量的微型叙事进行道德述说,“谈”和“听”的叙事场景朴素多元,蕴含着广阔的阐释空间,是儒家伦理不断发掘的原点。同时,《论语》又是一本百科全书,“天德王道之全,修己治人之要,具在《论语》一书。”孔子作为伟大的启蒙思想家,在等级森严的专制时代,却将人格自由发挥得生动淋漓,如朱子所言,“天不生仲尼,万古如长夜。”《论语》中的对话篇幅短,回合少。单回合对话有70余次,超过三个来回的非常有限。所以,《论语》实质上是一部自由言论集。对此,林语堂曾精妙地指出,“《论语》一书,有很多孔子的人情味。要明白《论语》的意味,须先明白孔子对门人说的话,很多是燕居闲适的话、老实话、率真话、不打算对外人说的话、脱口而出的话、幽默自得话、甚至开玩笑的话,及破口骂人的话。”“总而言之,是孔子与门人私下对谈的实录,最可宝贵的,使我们复见孔子的真面目。就是这些半真半假、雍容自得的实录,由这些闲谈实录,可以想见孔子的真性格。”正因为是一部自由言论集,所以《论语》诸篇并没有按照严格的体系组成,但某些章节按一定的中心安排,其用意仍清楚可见,尤其是首末两章的布局安排,大有可琢磨处。蔡模认为,“《论语》首章,末以君子言;末章,首以君子言。圣人教人,期至于君子而已,详味两章语意,实相表里。学者其合而观之。”陈栎也认为,“《论语》一书,夫子以君子教人者多矣。首末两章皆以君子言之,记者之深意。夫子尝自谓不怨天,不尤人;人不知而不愠,不尤人也;知命,则不怨天,且乐天矣。学者其深玩潜心焉。”《四书解义》甚至以为,“三知”处于终篇末句不是孔门弟子偶然所为,实系儒学之入门功夫,“此一章书,是孔子言圣学之始事也。”“修身处世之道固自多端,然其要有三,知命、知礼、知言而已。《论语》以是终篇,诚示人以修己处世之要道,必自知入矣。” 对于“三知”的内部关系,儒学界的解读普遍认为,知命、知礼、知言之间是递进关系。如黄榦认为,“知命知其在天者,知礼知其在己者,知言知其在人者。知天则利害不能动乎外,而后可以修诸己,知礼则义理有以养乎内,而后可以察诸人。知天而不知己,未必能安乎天,知己而不知人未必能益乎己。”辅广认为,“知命则在我者有定见,知礼则在我者有定守,知言则在人者无遁情。知斯三者,则内足成己之徳,外足尽人之情,故君子之事备。”张栻进行了更深入的论证,认为,“此所论命,谓穷达得丧之有定也。不知命,则将徼幸而苟求,何以为君子乎?知命则志定,然后其所当为者可得而为矣。礼者所以检身也,不知礼则视听言动无所持守,其将何以立乎?知礼则有践履之实矣。知言如吉人之辞寡,躁人之辞多之类,不知言则无以知其情实之所存,其将何以知人乎?故知言则取友不差矣。此三者,学者之所宜先切要之务,必以是为本而后学可进。不然,虽务于穷高极远,而终无所益。门人以此终《论语》之书,岂无旨哉?”简言之,知命可使心志有定,不作非份之举,故知命而后能知礼;知礼可使行为中节,不敢妄言轻动,故知礼而后能知言;知言可使沟通畅达,辨良莠而后择友相交,择其善者而从之,故知言能使行为愈加中节,心志愈加有定,从而成为“有恒”之君子。由此可见,“三知”实乃君子根基,只有根基牢固了,探求天命性理才不致蹈空堕虚。 “三知”意蕴类说《论语》全书蕴含着积极人格思想,旨在全面塑造一种“君子”人格。“君子”一词在《论语》中共出现107次,并且在所有二十篇中都有出现,是《论语》中唯一一个贯穿始终的概念。一般认为,孔子所谓的“君子”属于社会上层人物,一是指那些出身高贵、地位较高的统治者;二是指那些具有很高的道德修养、能够遵循礼乐的人。也有新的观点认为,孔子的贡献在于对“君子”内涵进行了新的界定,使之成为既有地位又有品位的专业管理者。《论语》中“君子”的定位是“政治精英加道德楷模”,其影响在于“民众表率加社会典范”。综观《论语》全书,孔子所称许的“君子”典型只有子产、子贱、遽伯玉、南宫适四个人。“子谓子产:有君子之道四焉。”(《公冶长》)“子谓子贱,君子哉若人。”(《公冶长》)“南宫适出,子曰,‘君子哉若人,尚德哉若人’”(《宪问》)“子曰,君子哉遽伯玉,邦有道则仕,邦无道则可卷而怀之。”(《卫灵公》)可见孔子认定君子的标准是很严格的。 笔者认为,孔子虽然将“君子”设置为一种高标准的理想人格,但他反复强调的却是“君子”现实修炼途径上的着眼于当下。在此视野下,凡是具有向理想人格迈进决心的人都可以视为君子,“君子”实质上成为一个凌驾于贵贱之上的概念,是对等级观念的有力冲击。孔子虽没有明言自己是君子,但从他对自己一生的总结来看,他对自己的君子品格是自信的,“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”(《为政》)明儒顾宪成将之概括为养成君子的三重境界,“夫子自十五志于学至四十而不惑,是修境;五十知天命,是悟境;六十耳顺至七十从心,是证境。”修境即不断学习、积极进取、自我完善的过程;悟境即洞悉自我,领悟万物,身心成熟的状态;证境则是对人生顺逆了然于胸,对世事无常泰然处之,不以物喜、不以己悲,在繁杂的规矩中能够任意出入的化境。而且,孔子强调“君子务本,本立而道生。”(《学而》)“务本”就是追寻事情的根本,简言之,就是做好本身工作,尽己职责,以达到自然之道。可见,孔子的“君子”人格是具有实践可能性的。人人可为君子的立论并非仅停留在说教层面,在方法论上,孔子也作出了相应的体系化探究。《论语》终篇末句的“三知”是从正的、应为的角度讲述了君子的修炼之道,而其他章节出现的“三戒”、“三畏”等,则是从反的、不应为的角度阐述了君子的内省克己功夫。正如钱穆所说,“后人言志,多指有为,不知有戒,是亦失之。”孔子切中要害地指出,“君子有三戒,少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《季氏》)应当根据不同的年龄段,痛下决心,戒除人性中好色、好斗、贪得的劣根。而且必须心存敬畏,常怀惕惕之心,那些天不怕地不怕,自以为老子天下第一的狂妄之徒往往没有好的结局。他说,“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。”(《季氏》)朱熹对此作过精彩的注解,“畏者,严惮之意也。天命者,天所赋之正理也。知其可畏,则其戒谨恐惧,自有不能已者。而付畀之重,可以不失矣。大人圣言,皆天命所当畏。知畏天命,则不得不畏之矣。”“畏天命三字好。是理会得道理,便谨去做,不敢违,便是畏之也。如非礼勿视听言动,与夫戒慎恐惧,皆所以畏天命也。”王夫子对“三畏”解读得更为透彻,“天有所不敢,故冬不雷而夏不雪;地有所不敢,故山不流而水不止;圣人有所不敢,故禹、汤不以天下与人,孔子述而不作。人皆有不敢之心,行于恻隐羞恶辞让是非之中。”而无知者无所畏惧,“闻古有之,不揣而傲之,无所惮而为之,皆自绝于天者也。”“三戒”的着眼点是告诫人们警惕成长过程中可能出现的偏差,是知命观的具体体现。“三畏”中的畏天命、畏大人言、畏圣人言与知命、知礼、知言一一对应,“三知”必然“三畏”,“三畏”方可“三知”。由此可见,“三知”虽然位于《论语》终篇末句,但它不仅是儒学门径、圣学之始,而且是践行儒道、“转识成智”的最为有效的方法。 (部分载2017年1月13日《人民法院报》第07版)

|