“与中国的战争是正义的吗?”——鸦片战争

来源:上海律师陆欣 作者:上海律师陆欣 发布时间:2017-05-15

摘要:多余的话 著名历史学家、《天国之秋》作者裴士锋评介蓝诗玲《鸦片战争》 原文发表在《华尔街日报》(2014年8月29日) “与中国的战争是正义的吗?”1840年,正值鸦片战争开始之际,伦敦的一本宣传手册开篇便这样问道。那位作者答复道:是的。不过,在过去170

|

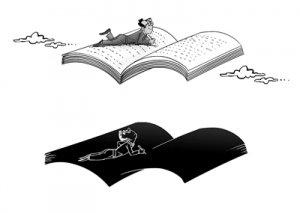

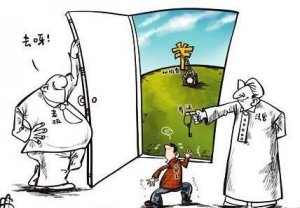

多余的话 著名历史学家、《天国之秋》作者裴士锋评介蓝诗玲《鸦片战争》 原文发表在《华尔街日报》(2014年8月29日) “与中国的战争是正义的吗?”1840年,正值鸦片战争开始之际,伦敦的一本宣传手册开篇便这样问道。那位作者答复道:是的。不过,在过去170多年中战争双方所发出的更大回响却是否定的。这一定不该如此。 在1839年,中国制裁了在广州的非法鸦片贸易。这些其实是由从印度走私大量毒品的英国独立商人操控。一位帝国的钦差大臣没收并销毁了英国所拥有的价值数百万的毒品。为了反击,伦敦派出现代军舰,以使未有防备的中国屈服,还在1842年战争结束之际,通过一系列条约,包括迫使中国赔偿销毁的鸦片,并放弃香港的主权。 蓝诗玲,一位来自伦敦大学的历史学家,她以其生动、易读的《鸦片战争》带着我们回到那个年代。她保持对场景的紧密追述,这正是对她写作技艺的考验。一方面,这场战争严重失衡(中国至多赢得一场交战,依靠你所信赖的资源,而胜利主要关乎天气)。另一方面,即便一次地面行动可以在瞬间完成——她描述的一场战役在九分钟内得到决策——任何来自伦敦的回应需要一年中的大半时间来完成往返的沟通。 蓝诗玲女士是中国近代文化的密切观察者,同时追踪了这次大战的后来景象,探讨了自19世纪到近当代对其产生的不同记忆。在英国一方,这场战争总充满道德的忧虑。政治家将此作为国家荣誉和自由贸易的名义来推进,但是他们的虚伪是明显的。有贬斥意味的英语名称“opium war”并非此后的建构,却在那时被一些评论家使用,比如《伦敦时报》(在1840年,该报否定了在中国的鸦片贸易,称其为“非法的、当收到诅咒的贸易,并受到邪恶的、残忍的战争的鼓舞”)。 然而,随着在19世纪的发展,中国国内的鸦片生产渐渐比肩、最终超过从印度进口而来的鸦片总量。英国曾对强迫中国进行贸易而感愧疚,这时却有种更少困惑的观念,即:中国人正是自然地渴求或需要鸦片。鸦片成为了英国人头脑中中国人种印象的核心观念。这就好像是说,正是中国人自己创造了这类毒品,还可能威胁通过中国城的私密之处将其进口到伦敦。 顺此直下,便生发出“黄祸”的恐慌以及在20世纪围绕于傅满洲博士出现在文艺上的某类高潮。傅在书籍、电影中被描绘成吸收鸦片的邪恶天才,他急于以种族战争来报复英国。同时作为文学翻译的蓝诗玲女士还着迷于这种帝国罪恶在文化方面的邪恶升华。这也不囿于英国。她指出杰克·伦敦曾在1910年创作出的《前所未有的侵略》为其事业留下阴影。在其中,他想象到在未来的1976年无所中国人群落席卷全世界,唯有西方的飞艇抛下传播瘟疫的毒药,使得浸满于全中国,杀死掉它的所有人民。 在中国,这场战争的记忆在今天仍很重要,因为它关系到国际外交与一般老百姓对世界事务的回应。按照教科书的惯例,鸦片战争被作为觉醒的时刻,是通向……取得伟大胜利的必然历史进程的起始。蓝诗玲观察到,它是关于国家耻辱有力叙述的重要素材,在不同时候激发大众团结起来,一致对抗外来的威胁……但是,她发现,在19世纪的中国学者更倾向于将鸦片战争的记忆来作为奔向现代化的刺激,寻求中国孱弱的缘由,而非一意对英国施以愤怒。一直到了1920、1930年代蒋介石领导的国民党执政时期,教科书才开始将此解释为国家耻辱的根本,也是所有民众应合力洗雪的帝国主义耻辱。共产党携带着这样的信息向前进。 在20世纪下半叶,对于鸦片战争的结果,若在中国一方找寻污点,那便可视为异端之说。因此,在1995年,历史学家茅海建出版了引起轰动的著作《天朝的崩溃》,在其中他通过爬梳帝国的文献,由此来说明腐败、无知、虚伪已经从内部削弱了战争和外交的实力。可想而知的是,他因“思想问题”而遭到了攻击。但他安然避开了这些批判,如今他已是北京大学的知名教授(译者按:茅已离开北大)。蓝诗玲女士的记述借鉴了茅海建著作的不少成果(茅是蓝诗玲熟悉的人)。毫无疑问的是,这本书的功劳之一便是她将茅的成果首次带到了英语世界。 蓝诗玲女士的叙述中的基本道德结构是为人熟知的(英国一方从未站得住脚),而侵略者积累的罪恶和反抗者无私的美德在她的考察之下都变得模糊了。这些帝国主义恶魔们最终却不能彼此相容,还受到疑虑甚或自我谴责的折磨。如今的中国爱国者难以理解当时的情况:满汉对立,腐败官员互相倾轧,商人向侵略者销售货物,官兵的野蛮让其老百姓对他们产生出更多恐惧,远甚对于英国人。 在进入蓝诗玲此书的众多清晰图景的途径中,没有比这件事儿更能概括这场战争的徒劳及其对无辜者的残忍行径:19只猴子被聚在一起,一起用来捍卫宁波城的港口。正如一位在部队中的年轻中国诗人解释的,这是计划将鞭炮系在猴子的背上,然后把他们扔到英人军舰之上,好让点燃军火库。然后,在英军发起攻击的时候,所有人纷纷逃跑,包括那位饲养员。这些猴子,唯一没有主动逃离职位的参与者们,被遗留在此地,拴在饲养员的房子里,在那儿慢慢地饿死了。揭开这些民族主义者从鸦片战争中构建出的神话的面纱,留下的便是让人悲伤的战争故事,而这是一场中国人不可能战胜而英国人绝不该发起的战争。 作者简介 蓝诗玲(Julia Lovell),现为英国伦敦大学伯贝克学院讲师,教授中国近代史、中国文学;已出版数种与中国近代历史相关的著作,且以英文翻译了鲁迅、张爱玲、朱文、韩少功、阎连科等中国作家的部分作品;现在正致力于研究毛泽东思想的全球史,并重译《西游记》(节译本)。 译者:刘悦斌,中国近代史研究专家、教授;在各类专业期刊发表论文60余篇,出版专著数种,并翻译出版《朋友?客人?同事——晚清的幕府制度》(合译)、《寻求中国民主》(合译)等著作。序言 中国读者可能会好奇为什么一个英国作者写了一本关于鸦片战争的新书,因为中国学者和西方学者已经就这一悲剧性事件撰写了很多优秀、详尽的著作。我在撰写本书时,的确受到了这些学者们非常大的帮助和启发,特别是茅海建引人入胜、发人深省的著作《天朝的崩溃》,该书广泛利用了中、英文档案资料。英文学术著作方面,我极大地受益于波拉切克的《鸦片战争与清廷之内部斗争》和魏斐德的《大门口的陌生人:1839—1861年间华南的社会动乱》。 但是,我之所以决定写这本书,是基于中国普通民众和英国普通民众之间对这场战争理解上的巨大分歧,我想要提醒健忘的英国读者我们国家过去曾经从事过鸦片贸易。 今天,大多数英国人对自己国家过去的殖民行径感到非常尴尬,有太多令人震惊的帝国扩张活动令我们感到羞耻:奴隶贸易;用马克沁机枪对手无寸铁的土著居民进行的无数次大屠杀;长达几个世纪时间里制度化的种族主义。但是,与其他那些殖民罪行相比,英国帝国主义有一件不可告人的丑事易于被视而不见,这就是鸦片——一种令人十分容易上瘾的毒品,它在整个18世纪和19世纪给英帝国提供了滚滚财源。 19世纪,维多利亚时代的英国扩张得如此之大,形成了一个大帝国,这使得它很是自豪,认为基督教世界比被其征服的民族具有优越性。不过,这个帝国,这个使英国成为富庶的世界强国的帝国,它的一大半建立在从毒品赚取的金钱上,即英国从在印度的鸦片专卖中赚取的利润。18世纪后期英国得到孟加拉后,迅速在那里建立起鸦片制造垄断制度,强迫当地印度农民签订种植罂粟的合同。到收获季节,鸦片汁原液在英国开办的工厂里加工成产品,装进芒果木箱子,然后以极高的利润卖给中国。 英国不光是从事鸦片贸易赚取利润,还为鸦片发动战争。由于中国政府拒绝使鸦片走私贸易合法化,英国于1839—1842年间和1856—1860年间发动了针对中国政府的军事远征(在在这过程中,英国攫取了现今香港版图的大部分),却声称它的主要目的是打开中国自由贸易的大门。英国在亚洲从事鸦片贸易及为之发动战争的历史,是明显的机会主义和伪善,因为它的政客、商人和军人都隐瞒了他们是在文明和进步的幌子下为保护非法的毒品贸易而战的事实。 从很多方面来说,鸦片对英帝国都很重要。在华南,鸦片换成白银,白银为英国公众购回茶叶,因而,鸦片扭转了英国在亚洲的贸易逆差,为英国的茶叶嗜好提供了资金;相应地,茶叶交易的税收,又解决了皇家海军的很多费用。1850年代以后,向中国出售鸦片的收入,实际上负担了英国统治印度时期的大部分费用,并为英国在印度洋沿岸的贸易提供了白银。19世纪,严格管理的鸦片生产还为新加坡提供了大部分的政府财政收入。 不过,在我看来,英国一直竭尽全力忘记它与中国打了两次鸦片战争的事实,在英国中学和大学的历史课上碰不到鸦片战争的内容是十分可能的。英国对于这两次战争的健忘症早就开始了。还在1900年前后,一些英国历史教科书在谈到香港和英帝国在东方的管辖范围时,就不再提第一次鸦片战争,而是委婉地写道,他们在1842年“得到了”那个岛。第二次世界大战后,随着香港成为自由的全球金融中心,它的殖民地的历史逐渐被抹去了。1841年英国靠炮舰建立香港的历史,在1991年150周年时悄无声息地就过去了。1997年香港移交时英国高官的告别演说,也对鸦片和为鸦片打的那两场战争避而不谈,只字不提。 英国从事毒品贸易的那些历史痕迹在伦敦也被有意忽视了。在整个19世纪和20世纪的大部分时间里,伦敦东部那些巨大的码头上卸载了英帝国各地运来的奇珍异宝:香料、靛蓝、丝、波斯地毯、烟草、咖啡。东印度公司码头(The East India Docks)——伦敦卸载中国茶叶的码头——是印度、中国和大不列颠最为重要的牟利贸易三角(由茶、鸦片、丝构成)汇聚点之一。然而,在今天,原东印度公司码头在其19世纪如日中天的时候,任何一个时间点上都有上百艘商船汇集在这些码头,很多船上装满用印度鸦片换来的中国茶叶,如今已经荒废破败,静静地横卧在那里,或被成群的野鸟占领,或被重新改造为漂亮的玻璃和钢铁建筑的公寓式街区。 但是,这是一段对全球政治依然能产生强烈共鸣的历史。如果英国——不论是故意地还是只因为太懒——已经忘记其鸦片贸易的历史,那么,在大陆中国,对鸦片贸易和鸦片战争的记忆却大不相同。在中国,小学生可以从课本、博物馆、纪念仪式和电影中了解到,鸦片战争标志着近代中国爱国主义的开端,它被看作是西方用毒品和武力毁灭中国的开始,开启了恃强凌弱的西方凌辱中国的灾难世纪,也开启了中国为成为现代强国而奋斗的世纪。要理解今天中国与西方麻烦不断的关系——这是当今地缘政治中最为重要的外交关系之一——西方读者就必须要明白中国是怎样记忆鸦片战争的,要明白英国在双方冲突中的作用。 不过,在利用中、英文原始资料和二手资料研究鸦片战争的过程中,我也发现这段历史中有让我吃惊的细节,这些细节与我所熟悉的历史大不相同。撰写一部关于鸦片战争的著作,几乎改变了我对于中国的每一个偏见。很久以来,鸦片战争被明确看作是一场不同文明之间的冲突,即扩张主义、自由贸易的英国与顽固排外、闭关锁国的中国之间的冲突。很多西方人依然认为,自远古以来,中国就是一个一成不变的地方,其人民一直认同于一套单一的、核心的政治和文化理念。1839年中国与英国开始进行第一次鸦片战争时,情形却并非如此。当时的中国是一个躁动不安的衰败中的帝国,到处是对帝国中央政府没有忠诚感的心怀不满的人。很自然,如果中国老百姓的生命、家庭或财产受到威胁,他们就会与英国人作战。但是,也有很多人把这场战争看作是从英国人那里挣钱的机会,他们向英国人出售补给品,为英国人导航领路,甚至为英国人提供情报。所以,中国在据称与英国作战的同时,也在与自己作战。在广州被围困期间,城里的中国军队却在忙于抢劫、杀人乃至(在极端情况下)互相猎食,以至于不能同仇敌忾,共同对敌作战。 我们一般认为战争会带来一些异于寻常的结果,如惨无人道的杀戮、勇敢顽强的精神和爱国主义的情怀。不过人们在单调乏味的和平时期常犯的错误在战争中也普遍存在。鸦片战争期间,迫在眉睫的人员伤亡和物资耗费并没能阻止悲剧性的粗心大意的官僚行为发生。在人民被杀戮、城镇被攻陷的时候,中国负责指挥这场战争的有关人员却藏匿或丢失了英国关于战争要求的文件副本;他们厚颜无耻地向皇帝撒谎,把事实上的一败涂地说成是大获全胜;一个将领在本该指挥一场战斗的时候却因鸦片烟瘾发作而头昏脑胀不能指挥作战。这场战争打了两年半时间,花费了数千万两银子,牺牲了几千人的生命,皇帝却在给他一个前线大臣的华丽丽的谕旨中询问,他想知道,英国到底在什么地方。 因而,我写这本书有两个目的。其一,我希望将英国读者从他们对我国充满鸦片的历史的健忘症中唤醒。其二,我还想描述这场战争纷繁复杂的某些方面。我使用的很多英文原始资料是由维多利亚时代参与这场战争的英国军人撰写的,他们是把它纯粹当成一场军事行动来记述的。但是战争从来不是这么简单的:战争充满了伤害、机会主义、错误、谎言和喧嚣。对鸦片战争的研究会给我们多方面的启迪:关于中国和英国的历史,关于个人的痛苦经历和文化冲突,关于政府和社会的功能或机能失调,关于人们在绝望状态下产生的折中妥协、措置失宜、欺瞒哄骗及悲剧结局。

|