陈光中 | 中国特色不是天上掉下来的

来源:张春生 作者:张春生 发布时间:2017-05-15

摘要:转载研究 陈光中 | 中国特色不是天上掉下来的党规是法治中国的核心【文章来源】《中国文化与现代法治对话录》,载《中国政法大学学报》2010年第5期。陈光中教授,著名法学家,新中国诉讼法学奠基人之一,诉讼法学带头人。原中国政法大学校长,现为中国政法大

|

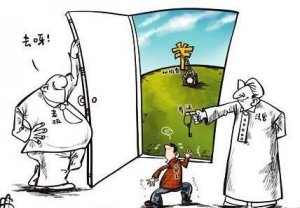

转载研究 陈光中 | 中国特色不是天上掉下来的党规是法治中国的核心【文章来源】《中国文化与现代法治对话录》,载《中国政法大学学报》2010年第5期。陈光中教授,著名法学家,新中国诉讼法学奠基人之一,诉讼法学带头人。原中国政法大学校长,现为中国政法大学终身教授。被法律界称为“刑事专家意见书鼻祖”。我先举两个最近发生的事例,对比一下,也许可以帮助我们理解法治与文化背景的关系问题。一个例子是美国联邦最高法院最近决定进一步放开个人持枪的权利范围。虽然美国的校园枪击和社会连环杀人案不断发生,但是美国的最高法院认为作为有争议的持枪问题,根据美国宪法是应该加以保护的权利。这是一种美国式的自由。然而我国最近正进行着一场新的专项严打斗争,其中一项重要内容就是对于枪支弹药等类物品的进一步收缴,而且报纸上道报说己经取得了辉煌战果。这两个鲜明对比的消息让我思考着蕴藏其中的文化内涵。至少说明:美国要把个人自由置于社会安全之上;我们也时有凶杀的案件发生,只不过由于控制了枪支,只能用刀棍之类工具,杀伤力有限。我们采取这种政策是为了维护社会的安全,为了给普通老百姓创造一个社会生活安全的环境。从这个意义上来说,我们是安全第一,或者说是集体人权第一。所以在这两个事件上明显不同的做法可以说是反映了两国的主导价值观和法律文化是不一样的。我国是倾向于注意社会安全、集体保障,对个人的自由与人权则有所限制。当然我们现在的提法是惩治犯罪与保障人权并重或者相结合,这是我们现在主流的理念。我认为社会安全与个人自由、“惩治犯罪”与“保障人权”肯定不能只片面地强调一个方面,我是想从这个问题切入再谈此次论坛的主题。我们今天讲中国特色,首先要承认,中国特色不是从天上掉下来的,是既立足于现在的中国国情,同时也传承我们几千年的文化传统。谈特色不能离开自身固有的一些东西。但是我觉得很多东西片面化不行。现在我们的特色除传统的文化,还有改革开放以来吸收外国文化形成的特色。我们近三十年来吸收了不少西方资本主义国家的先进文化,但是我认为吸收得还不够,还要继续解放思想,继续吸收外国民主法治的经验。我可以举一个关于诉讼法方面的例子。最近我们公布了两个比较重要的关于刑事证据制度的规定,一个是关于死刑证据规则的,一个是关于非法证据排除规则的规定。我着重讲一下后者。所谓非法证据排除规则,就是违法收集的证据,比如采取刑讯逼供收集的被告人口供、证人证言,不论真假,都不能作为证据来使用,法庭不得作为定罪的根据。这个规则实事求是地说,不是中国的传统法律文化,而是舶来品。我国在传统上,讲查明事实真相,辨别证据真伪,而不考虑证据取得的合法与否。但是西方的法治理念重程序正义,证据不仅要真实,而且要合法。非法的真实证据也会被排除,即使放纵了犯罪也在所不惜。这就是一种新的理念,并且逐渐成为全球的共识。对此我们法律界在认识上有一个演变过程。1979年刑诉法没有规定,1996年刑诉法学者提出来要规定,又没有被采纳。但是时隔十几年以后,经中央高层领导正式敲定,现在予以认可和规定。由此可见,我们的改革开放不能不吸收外国先进经验。但是我们不能只讲吸收外国而不讲中国自己的特色,比较典型的就是和解、调解制度。这是我们的传统,是被誉为东方的经验。从历史上来说,儒家倡导“和为贵”,《周礼》中明文记载有一种名为“调人”的官吏,这个官职位不高,但是对于轻的刑事案件可以进行调解。通过“调解”达到“谐和”的目的。孔子也讲调解,他当鲁国司寇时遇到父子之间闹矛盾的案件,父亲告儿子,就把儿子关起来三个月拖着不处理。后来父亲后悔,想撤诉,孔子马上就把儿子放了。这在《荀子》里面有记载。也就是说对于一些家庭的纠纷,孔子是能和就尽量地和。孔子还以“无讼”作为治国的最高境界的一种表现。我们的解放区也始终重视调解工作。所谓马锡五审判方式,一个重要的特点就是,通过调解来化解矛盾,把人民内部矛盾化解掉,团结更多的力量去服务大局。我们的刑事和解、民事调解是一种传统经验的发扬。过去一度流行一种看法,认为审判才是唯一的司法,调解把程序废坏了,因此调解被遗忘、被冷落。另外,时下在重振调解制度的时候,有些人从国外找根据,比如辩诉交易、恢复性司法等等。我个人认为,外国的东西对我们发展调解制度是有作用的,但我国的调解更多地是扎根于自己的古代文化以及对解放区优良传统的发扬,是典型的中国特色经验。在这一点上不能妄自菲薄。不要把自己的好东西也贴上外国的标签,似乎这样才能够“卖”出去。为什么不能拿我们自己好的东西走出国门呢?我们应当更多地挖掘一些自己的好东西,为世界的法治建设作出自己的贡献。前不久《参考消息》报道说:美国也认可孔子的先哲地位,认为是一位世界文化伟人。的确,以“仁者爱人”为核心的孔子思想的影响不仅及于亚洲,应该传播到全世界。“孔孟之道”的某些精华内容即使在今天对于我们中国特色的社会主义民主法治建设仍有一定的现实意义。例如孟子说:“民为贵,社翟次之,君为轻。”这种中华传统的民本思想至今仍然闪烁着光芒。当然我们应当清醒地看到我国古代的传统文化中居于主导地位的是专制主义文化,皇权至上的文化,甚至是残酷专制主义文化的。这里还想谈一下法家思想的评价问题。春秋战国期间的法家从管仲到韩非,主张“以法治国”、“唯以法治”、“法尚公平”、“刑过不避大臣”,这些法律思想当时起了推进改革的进步作用,并成为我国宝贵的法文化遗产。但是要看到,法家思想归根到底是君主专制主义的产物和工具。更何况法家主张“以刑去刑”的重刑主义,为历代封建王朝实行严刑酷法提供了理论支持。我认为,现代法治和古代法治的根本区别,不在于是否重视法律,而在于是否建立在民主政治的基础上。是否实行民主政治是法治和人治的根本分界所在。真正的社会主义必须实行民主法治,没有民主,就没有社会主义。因此对古代法律思想我们要看到其主流是专制主义的东西,应批判地吸收。我国实行集权专制主义从秦朝算起也有二千多年,流毒深远,直至今日难以肃清。我们的官员经常有意无意地暴露出一些个人专断独裁的风格或烙印。我们在研究与继承古代文化传统的时候不能不注意这个问题。不能把过去的包袱与糟粕当做好东西来继承。实际上有些东西也未必能放在桌面上,但肃清起来很难。比如刑讯逼供。古代的时候刑讯逼供是公开的、合法的。从辛亥革命开始,禁止刑讯逼供己经讲了很多年,我们一直讲的是严禁刑讯逼供。但实际上,刑讯逼供至今也没有真正地杜绝甚至颇为盛行。所以到现在我们的刑事诉讼法修改还在重点研究如何去遏制它。我并不赞成对我们现在的现状做非常悲观的估计,但是我们也要看到前进道路的曲折与面临的阻力。我们要注意认真地吸收外国的东西,但是不能照搬。比如我们现在讲证明标准。中国在历来的传统上,它是用事实清楚、查明真相、证据确凿这些措辞,这是我国封建时期的传统。后来解放区也基本沿用了下来。一直到解放以后我们的法律采用“案件事实清楚,证据确实充分”这样通俗易懂的表述。当然民事案件都要证据确凿,很难做到。最后我们不得不引入外国的法律真实观,讲证据优势,这是正确的。但有的人主张在刑事案件用“排除合理怀疑”代替“证据确实充分”,不承认“结论惟一”,这就存在错判错杀的很大风险。死刑案件就要有绝对把握,真正地办成铁案。当前的一个重要问题是所谓的“留有余地”。我是不赞成搞留有余地的。在有罪无罪存疑的问题上,我坚决主张“疑罪从无”。对疑案如何办,中国古代,处理最好的是《唐律》,叫做“疑罪从赎”、“疑罪从轻”。即《唐律疏议》第502条规定的:“诸疑罪,各依所犯,以赎论。”就是证据存疑的罪,交赎金抵罪。这在当时就算开明了。到了明清时候,《唐律》这条规定被取消了,“疑罪从轻”也不搞了。现代社会则讲‘疑罪从无’,宁可放纵犯罪不要冤枉无辜。我国刑事诉讼法按这个价值取向己规定:指控犯罪证据不足的,应当作无罪处理。但是在实践中往往实行“疑罪从轻”。杜培武、赵作海、佘祥林等案都是因为这样做造成冤案的。法官觉得放掉可能就放纵犯罪了,就判得轻一点吧,本来杀人都要掉脑袋的,保住脑袋,判个十几年或者无期徒刑,最多是死缓。最后被害人活着归来了,或者发现真凶了,才给你平反。没有这种偶然情况出现,活该,你就一直在牢里坐下去。所以今天涉及中华文化与当前的法治建设,我们要更多地宣扬民主、人权、法治,还有司法独立等等观念。为了保障司法独立,我一直认为,政法委协调处理案件弊端很多,应当考虑取消地方政法委对案件的协调定案权。赵作海就是政法委拍板协调错了的。检察院是抵制了的,两次把案件退回给公安机关,后来政法委一插手,检察院抵制不住了,就起诉判罪。所以我说这个案件里头第一负责的是公安机关的刑讯逼供者,第二负责的就是政法委的领导。特别是现在许多地方政法委书记还兼任公安局局长,由你来拍板,实际上就是拿侦查压制起诉与审判,只讲配合,没有制约了,一家甚至一人说了算。这种东西也可以看作是封建专制的一种余毒。因为在封建社会司法行政不分,行政首长对案件一人独断定献。我们应当明确,党的领导如果不是在民主政治框架下运行,就有可能导致司法腐败。

|