|

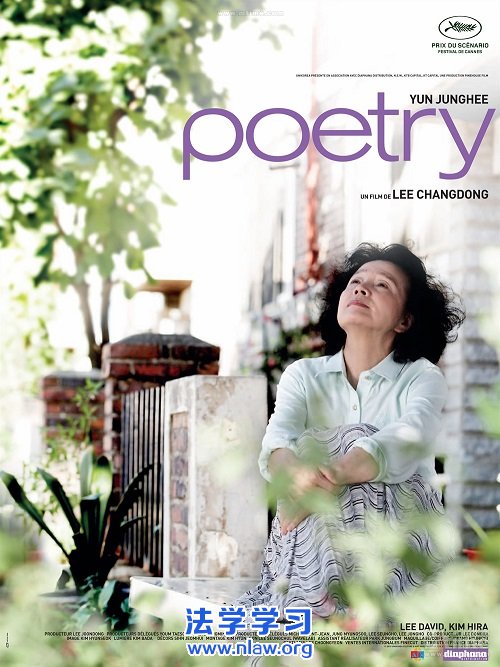

文|张宁 韩国电影《诗》,起初我以为是一部浪漫唯美的文艺片。的确,影片中有美,但同时也有死亡和罪恶。甚至电影开头就是河上漂来一个女孩的浮尸,然后片名“诗”就打在浮尸上面。“尸与诗”——多么尴尬的搭配!但无论你是否愿意承认,这就是我们所生活的世界——美与丑并存,善与恶交错。影片的主人公是住在某小城的一位叫杨美子的老妇人,女儿离婚后去了釜山,把儿子巫克丢给了外婆,美子一边领政府补贴一边兼职做保姆。故事有两条叙事线索,一条是美子的外孙和一群不良少年强暴了同校一名女孩,女孩投河自尽,美子跟着几个孩子的家长应付善后事宜;另一条是美子到诗歌培训班学习写诗。这看起来分明就是毫不搭嘎的两个故事,为什么非要把它们杂糅在一起呢? 起初,美子尚不知外孙参与了性侵案的时候,在老师的指导下第一次以诗的眼睛观察苹果,开始学着写诗;一门之隔的房间里,孙子跟同伴们正在讨论那个被轮奸而自杀的女孩。当穿着长裙的美子坐在树下感受树的思想、树的语言的时候,外孙同伴的爸爸打电话来,要她去参加几个家长处理自杀女孩事件的讨论。几个孩子的家长为了使孩子免受法律制裁,想用金钱收买艰难度日的受害女孩家长。得知事情真相,美子并没有表现出悲痛或者愤怒,而是一个人到院子里去看“花朵红的如鲜血一般”的鸡冠花。晚上回到家,她也没有跟外孙说什么,没有求证,没有质问,也没有责骂,只是默默看着他。但这并不代表美子对外孙的恶行以及女孩的死是冷漠的,她来到教堂看到了女孩的照片,那里正在为女孩做安魂弥撒。冷漠的是男孩巫克,一如既往地打游戏、听摇滚、看电视、睡觉,好像什么都没有发生过。美子再也忍不住内心的悲愤,撕扯着巫克的被子,反复问他:“你为什么那么做?为什么那么做?”巫克依然毫无回应。 美子去学校的操场,思考鸟儿为什么唱歌;医生告知美子她的阿尔茨海默症正在恶化,她在回家的路上写下“时光流逝,花儿凋零”;为女孩家属赔款的期限越来越近,美子赶往女孩跳河自杀的桥上,拿出纸笔却没有写下一个字,只有雨点打湿了信纸;美子被几个家长派去与被害女孩的家长交涉赔偿金事宜,她在女孩家的郊外的杏树下写到:“坠落尘土的杏子,在它的来生会遭到压榨和践踏吗?”然而她却忘了此行的目的。 尽管故事略有复杂,导演却运用了非常简单和含蓄的表现方式,主人公的语言很少,镜头也极为单调。正是在这样的简单之中,影片的大量留白给了观者思考的空间。女孩的死是几个孩子造成的,可是孩子们的恶又是从何而来?从那几个孩子的父亲的鄙俗、世故、自私、冷漠,从巫克父母的缺席以及外婆的无力,我们似乎可以找到答案。杨美子起初拒绝了老男人临死前再做一回男人的要求,但当他从女孩自杀的桥头回来的时候直接去了老男人家。她的就范是出于对即将逝去的生命的怜悯,抑或是对人生无常的感叹,还是被筹钱赔款的现实所逼迫?美子尽管饱受现实的痛苦折磨,但她始终保持着优雅得体的穿着,花衣裳、长裙、太阳帽是她惯常的打扮;在窘迫的境遇之下,美子在不断地写诗、寻找诗。诗,可以说代表着美子的精神世界;女孩的死则象征着美子的现实人生。美子,可能就是我们每一个人。 美子让女儿来见外孙,请他吃大餐,给他剪趾甲,然后到楼下陪他打羽毛球,直到看着两个便衣平静地将巫克静静地带上警车。是的,显然是美子选择了报警,她逃不过良心的扣问。 外孙的事情告一段落,美子也即将从诗歌班结业,故事的两条线索终于在电影语言上交汇到一起。影片在长长的空镜头下杨美子的一首诗中结束:“你能收到我不敢寄出的信吗? 我能表达我不敢承认的忏悔吗?”而朗诵这首诗的声音则慢慢从美子过渡到了那个死去的女孩:“……我祝福你,在渡过漆黑的河流前,用我灵魂的最后一丝气息。我开始做梦,一个充满阳光的早晨。我再次醒来,在炫目的日光下,我看到了你,站在我身旁。”这时镜头里的桥上,那个花季少女慢慢转身,明净的眼眸看向镜头,看向我们每一个人,美丽而年轻的生命溘然消亡所带来的震撼让人霎时惊骇。或许,所有的生命终将成为浮尸,漂流在宇宙的时空之河;而只有诗,才能抚慰那些凋零的花朵、坠落尘土的果实和逝去的灵魂。 文章最后我又想起谌洪果先生讲过的一则尼采的故事。说是尼采发疯了,披头散发,在大路上狂奔,突然看见一个车夫用鞭子疯狂抽打着一匹老马。尼采一下定住了,他颤巍巍地走上前去,抱着马头,嚎啕大哭道:“我的受苦受难的兄弟啊。”谌先生接着说,尼采是受了伤,是疯了,但他作为好人所要捍卫的那种善与美本身,并不会因为被扭曲、被遮蔽而受伤。“受伤的永远是那些与美好事物绝缘的人,包括那个有限的、脆弱的、作为肉身而存在的尼采。”所以我相信,写诗的杨美子不会受伤害。(作者系辽宁省法学会法治文化研究会理事) |