毕业季的“查重经济”

来源:茶香与书香 作者:茶香与书香 发布时间:2017-05-06

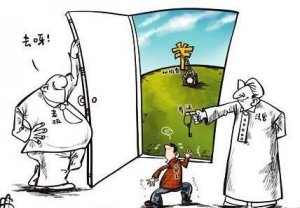

摘要:(漫画/曹一)每年一进五月份儿,各高校即相继打开毕业季模式,而这一模式的第一个环节则是各类学生的论文答辩,本科生、二学位、硕士生、博士生等等,都须过这一关。从以往的经验看,虽然学生们偶尔也会担心答辩“通不过”,不过这种情况发生的概率较小,“

|

(漫画/曹一)每年一进五月份儿,各高校即相继打开毕业季模式,而这一模式的第一个环节则是各类学生的论文答辩,本科生、二学位、硕士生、博士生等等,都须过这一关。从以往的经验看,虽然学生们偶尔也会担心答辩“通不过”,不过这种情况发生的概率较小,“师者仁心”,只要不是太差,老师们大都不会为难自己的学生。现在倒是有一貌似铁面无私的“执法者”,使学生们不敢掉以轻心,无形中形成一种少有的威慑力,这就是为避免抄袭、造假等在各学校使用的“学位论文学术不端行为检测系统”,也即俗称的“查重”。学校一般会给出各类学生学位论文的“复制比例”,如果超过相应比例数,就需面对“修改后答辩”或“取消答辩资格”的后果,而这又会直接影响到学生能否获得学位、能否顺利毕业和就业,而且由于这些“处罚”是依据电脑软件给出的数据做出的,在“铁的事实”面前,通常学生找老师软磨硬泡哭鼻子寻短见的方法都无济于事,所以学生们大多会严阵以待,在学校进行“检测”之前,通常会进行两次或两次以上的“自我检测”,由此催生了一个行业,“查重经济”应运而生。在应对“查重”方面,学生的经验比老师要丰富的多。一般在论文初稿完成之后,学生们就会选一个比官方使用的还要“严格 ”的软件系统进行一次检测,结果自然是红彤彤的一片,“惨不忍睹”,然后开始各种“修改”、“稀释”或增删腾挪,嗣后再进行检测,直至全篇都差不多变成自己“原创”的时候,再拿到学校官方使用的系统中过一遍,基本上数值都在“可控”范围时,方可以放心大胆地交出去请导师签字:“论文可以定稿并申请答辩”!一些“疑心病”较重的同学,查两三遍还不放心,于是可能会查到四五遍。若算上学校最后的检测,一篇文章查重的次数就更多了。网络上检测软件的收费是不一样的,有的是按篇数收,比如一篇从58元、108元、186元不等,也有的按字数收,有每千字3块的,也有每万字8块的,另外还能“团购”,几个同学凑一凑还可以便宜些!查重的对象,原来的规定是硕博研究生必须查,现在则又加上了本科生的抽查,所以每年要进行的论文检测,仅从人数上看就很可观,如果再从每个学生的查重频次上算,就更不可限量了。因此,因应检测学位论文学术不端行为的需求而产生了查重经济,此说一点儿也不夸张。学生通过检测后交给老师的论文“定稿”,一般复制比多为个位数,有时甚至不足1%,从数据上来看确乎是完全符合学校的要求了。因为根据规定,本科论文或毕业设计的文字复制比例在30%以内(含30%)的视为合格,超过30%的视为不合格;而硕士学位则要求全文“总文字复制比”小于15%(不含15%)时,可正常申请学位,超过这个界限而又低于30%的,则需要经专家鉴定等等一系列繁琐程序后,有可能进行正常申请,而复制比一旦大于30%,那就算玩儿完了,只能在半年后再次提出申请。复制比量化到如此精确的程度,不知道其是否有科学根据,不过它是否真的能杜绝抄袭就很难说了。因为许多学生针对查重软件的特点,早已总结了一套对付它的经验,比如针对那片红色的文字,学生们会用各种方式修饰“润色”,或者调换字句的前后顺序,或者是将“被”字句改成“把”字句或者正好相反,或者把“引用”的部分放在注释中等等,这些方法据说都会让查重软件“懵圈”错乱,复制比一路降低,直抵字字原创的程度,还真应了“道高一尺,魔高一丈”的老话了。这几年在评阅教育部学位中心一些已获得学位的论文时,最大的感受就是论文中的错别字畸多,有些句子则长的一口气读不完,有的则前言不搭后语不忍卒读,这一方面说明有些学生的语言表达能力欠缺,另一方面则是学生针对检测软件的结论进行“改造”所致。其实,这个复制比反映的“抄袭”挺有意思,有时候学生论文中有连续8个字和别人表述相同,即会被标红,有时候则会放宽标准,变成连续13个字才会有“警示”;有的时候学生绞尽脑汁好不容易想出来的句子会“变色”;又有的时候在第一遍检测时显示没问题的,第二遍测时又疑似抄被人的了。法科学生的论文中不可避免地要引用法条,张三也引,李四也引,这“重复率”自然会畸高不下;古文似乎比较“安全”,可“子曾经曰过”的格言警句,谁引用谁倒霉!当然也有论文大段抄袭却查不出来的时候,这就是那些“会”抄的学生,他没抄文章,抄的是书,因为书还没有上网!假如根据检测的结果来判断,这大面积抄书的论文反而会被认定为是“开先河”或“填补空白”之作了。网络技术为人们通过软件检测学术不端行为提供了便利,不过它也是一柄双刃剑,所谓的“智能”掩盖不了机器设备的工具性,而蕴含着思想观念与情感的作品的丰富性,并不能在文档的“输入”和“输出”中呈现出来。另外,论文检测系统给出的百分比在与“人工”鉴定结论相悖的情况下,就要对学生进行处罚,捎带着还要追究指导老师的连带责任,则可能会造成新的不公平,对学生来说还可以说是咎由自取,而对老师的“株连”则是一种无法承受之重。因为在这个盛产论文的时代,即便再博学的导师,也不可能穷尽自己研究领域中的所有文献,而当学生交来一篇经过改头换面移花接木的论文,同时还附上一份儿复制比仅有百分之几的“报告”时,哪怕你有火眼金睛,也很难发现其属于抄袭并下决心毙掉它。让老师的肉眼去超越连检测系统都被蒙蔽的论文,这难度着实有点儿大。学术不端行为确实应该受到责罚,由此获得的和学位有关的利益也理应被剥夺,只是现在的管理部门对检测系统的依赖甚至迷信,让人怀疑他们忘记了该设计的初衷。我们之所以谴责抄袭、造假等学术不端行为,目的在于鼓励学术创新,而学术创新则离不开学术自由的环境。在一个人为设置诸多学术禁区或敏感领域的大环境下,这个不能说,那个不能谈,连专家学者都不得不陈陈相因,炒一些过时的学术冷饭,既谈不上知识的增量,更谈不上思想的贡献,充其量只能算是制造一些无甚营养的学术垃圾,更何况是在就业压力之下且没什么学术积累的学生呢。越来越精致的检测系统,有助于生产复制比较低的学位论文,有助于查重经济的滋长,却无补于开创性思想的产生,悲乎!(本文发表在今天的北京青年报第二版)

|